O ponto cego da CPI do Crime Organizado

Por que o Brasil tem tanto medo da palavra “terrorismo” quando se trata de crime transnacional?

A CPI das Organizações Criminosas nasce no momento em que o Brasil enfrenta uma mutação silenciosa, porém, decisiva, em seu ecossistema de segurança pública.

De um lado, o avanço territorial e econômico de facções como Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV).

De outro, a consolidação de redes ilícitas transnacionais que conectam América do Sul, Oriente Médio, África e Europa.

Em junho de 2024, um relatório do Instituto Inter-regional de Pesquisa sobre Crime e Justiça da ONU (Unicri) apontou para a ameaça do grupo terrorista libanês Hezbollah.

Apesar de não ser considerado como terrorista pela ONU, suas táticas estratégias permitem que seja considerado como tal.

O documento da ONU afirma que esses grupos têm estabelecido laços crescentes com o crime organizado transnacional para lavagem de dinheiro, bem como tráfico de drogas, armas e pessoas, para fins de exploração sexual, trabalho escravo e para fins de extração de órgãos.

Além do mencionado relatório da ONU, diversas investigações apontam para a presença de operações da Al Qaeda, do Hezbollah e, recentemente, do Hamas, na região de Chuí, na tríplice fronteira sul, no Brasil.

Fala-se, ainda, de conexões entre o Hezbollah e o PCC e outras organizações criminosas latino-americanas.

Há um silêncio, talvez eloquente, sobre esse tema em Brasília. Em parte, resultado de um problema de natureza jurídica. Em parte, por decisão política.

O regime brasileiro de combate ao terrorismo tem dois pilares: a lei brasileira de combate ao terrorismo, de 2016, e a lei de combate ao financiamento ao terrorismo, de 2019.

Ambas possuem limitações e insuficiências, ora mais, ora menos comprometedoras.

A lei brasileira de combate ao financiamento do terrorismo cria dois mecanismos de identificação de pessoas e grupos terroristas para fins de aplicação de sanções.

O primeiro relaciona-se ao reconhecimento e replicação das sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas às pessoas físicas e organizações determinadas pela Organização.

O segundo, às ditas “designações nacionais”, para que, à semelhança de outros países, seja adotada, no Brasil, uma lista própria de pessoas e organizações investigadas ou acusadas de terrorismo, de seu financiamento ou de atos correlatos.

O Decreto nº 9.825/2019, que regulamenta a lei, atribui ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, à Advocacia-Geral da União (AGU) e ao Ministério das Relações Exteriores (MRE) a exclusividade na produção das listas de designação nacional.

Ao concentrar o fluxo decisório no Poder Executivo, o mecanismo corre o risco de adquirir contornos políticos, ajustando-se a conveniências conjunturais, inclusive de política externa.

Essa parece ser a razão por que, apesar de investigações conduzidas pela Polícia Federal, desde a publicação do Decreto, inexistem designações nacionais.

Isso impede o uso do instrumento para atender a necessidades internas. Além disso, beneficia grupos politicamente protegidos – de forma direta ou indireta, ou por troca de favores – como o Hezbollah.

A consequência é que o país se autoimpôs um bloqueio conceitual, político e cognitivo para discutir a cooperação operacional entre facções e grupos estrangeiros, mesmo quando ela se dá por meios objetivos: lavagem de dinheiro, logística, contrabando, fornecimento de documentos, triangulação financeira, contratos cifrados.

O enfrentamento dos grupos terroristas implicaria em custos diplomáticos talvez indesejados.

A CPI do Crime Organizado, ao ignorar esse vetor em seu plano de trabalho, perde a chance de compreender o papel estrutural do Brasil no tabuleiro do crime internacional e ignora um dos eixos que transformou as facções em potências financeiras e bélicas: a economia ilícita globalizada, potencializada por grupos terroristas.

A pergunta é incômoda: por que o Brasil tem tanto medo da palavra “terrorismo” quando se trata de crime transnacional?

Em parte, porque o debate foi sequestrado por polarizações ideológicas. Em parte, pelo dogma, quase teológico, de que a política externa de verniz independentista, terceiro-mundista, de mãos atadas com o Sul Global, assim como os reis absolutistas, não poderia gerar problemas.

A CPI ainda pode corrigir seu curso. Para isso, precisa atualizar seu horizonte de análise. Caso contrário, entregará um relatório robusto em páginas, mas débil em subsídios para um debate público inadiável

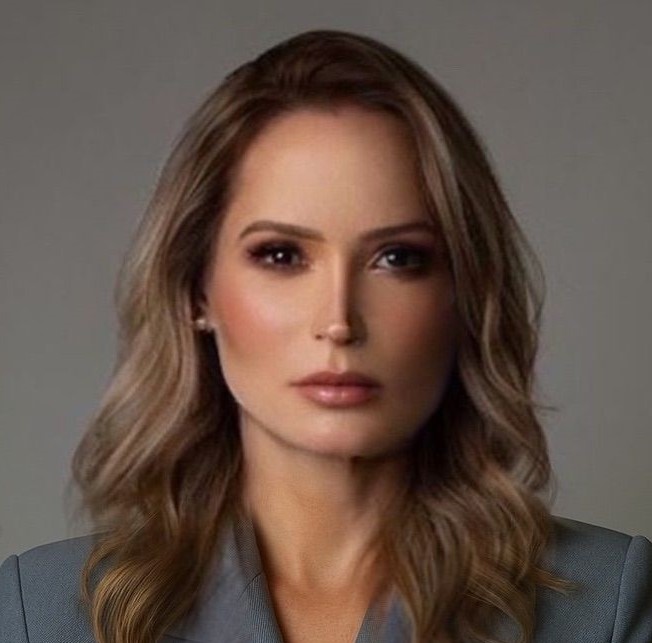

Clarita Maia é consultora legislativa do Senado e doutora em Direito pela Universidade de São Paulo

Instagram: @claritamaia

As opiniões dos colunistas não necessariamente refletem as de Crusoé e O Antagonista

Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.

Comentários (0)